牙套,曾经是“矫正利器”的代名词,如今却成了不少人每天必须面对的“清洁难题”。不管是隐形矫正器(如隐适美)、金属托槽,还是可摘式保持器,戴久了,总会积累牙垢、异味、口腔细菌,清不干净,既影响口感,又可能引发牙龈炎、蛀牙、口气问题。

于是,一种新兴“神器”被搬上了牙套清洁舞台——超声波清洁器。

看起来很诱人:小小一台,通电后就能发出“嗡嗡嗡”的高频震动,把隐形牙套、保持器泡进去几分钟,浑浊水面上一圈圈脏泡冒起,牙套瞬间变得光亮透明——“比牙刷刷得还干净”,“彻底去味”,甚至有商家打出“无菌级清洁”的口号。

但问题是,它真的适合日常清洁牙套吗?频繁使用会不会伤害材料、影响寿命?是不是所有牙套都能放进去?安全性究竟有没有专业背书?

别急,答案远比你想象的复杂。我们不妨从“它怎么洗”讲起,一点点拆解这背后的科技逻辑与风险隐患。

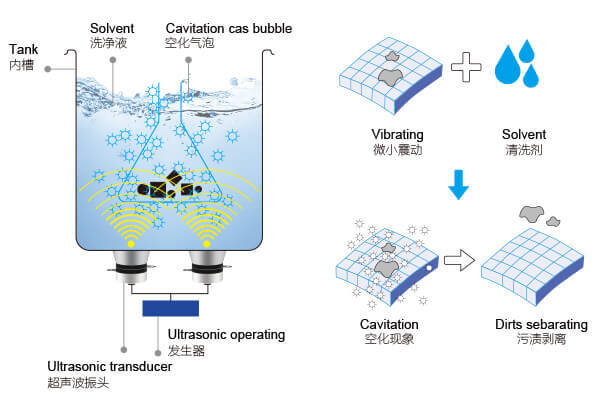

超声波清洁器到底是怎么“洗”的?

它的“主打能力”,来源于物理学里一个叫做“空化效应”的现象。简单来说,机器通电后,会在液体中形成每秒2万~4万次的高频震荡,让水里冒出无数微小气泡。别小看这些气泡,它们瞬间爆裂时释放的压力足以震开物体表面藏着的细菌、污渍、唾液膜、牙垢颗粒,哪怕是肉眼看不见的死角,也能被清得干干净净。

这种清洁方式,不像牙刷那样靠“摩擦力”,而是更像微观层面的“震荡冲洗”,不仅避免了表面刮伤,还能深入缝隙清除难刷部位。

这就是为什么它早已成为牙科诊所清洗假牙、金属矫正器、手术工具的标配设备——清洁效果好,效率高、耗时短、对材质温和。

那我们这些在家自用的人,是否也可以放心大胆把牙套泡进去,交给它处理?

不同牙套材质,对超声波清洗的反应一样吗?

我们知道,并不是所有牙套都长一个样。有的人戴的是隐形透明牙套(例如Invisalign或时代天使),有的是传统金属托槽,还有一些是可摘式保持器或者功能性牙合垫。那么,这些不同材质面对“空化爆泡”的清洗方式,是否都一样安全?

答案是:大部分能用,但需区别对待。

先说隐形牙套。这类牙套通常由聚氨酯、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PETG)或医用高分子材料制成,材质弹性较好,结构致密,在短时间、低温、适中频率的超声波环境中表现良好。配合专业清洗液甚至纯净水,每天一次,几分钟即可去除沉积污渍,且不损伤表面膜层、不影响透明度。

不过,牙医们仍然建议:尽量控制频率与时长,避免使用清洁剂中带有强腐蚀性的成分(如酒精、含氯消毒液),以防造成变形或细纹裂解。

而对于金属托槽类型的固定矫正器,虽然超声波不会“震坏”它们,但问题在于——你不能把整个嘴巴泡进去吧?所以这类只能在拆卸下来的部件上适用,比如正畸用的迷你螺丝或保持器底托。

至于那种“自制”的树脂托盘、亚克力夹板(有些夜间护牙器用的是这类材料),由于材质较软、耐压性差,不建议直接使用中高强度的超声波清洗,容易出现结构疲劳或微裂纹,影响使用寿命。

所以说,能不能洗,得看你戴的是哪一类。

超声波清洗牙套,是不是越久越干净?

一个常见的误区是:“既然五分钟就能清洁一遍,那我泡十分钟不就更干净了?”

听起来合理,但却忽视了超声波清洗一个关键特性——它不是越久越强,而是有‘最适窗口期’。

一般情况下隐形矫治器在超声波频率为40-65kHz、持续时间不超过6分钟的条件下,表面清洁率较高,同时结构完整性维持良好;而若超过10分钟,部分样品表面出现显微裂纹,透明度下降,且材料韧性指标明显下降。

清洁力是“效率问题”,不是“时间堆叠”能解决的。就像洗碗机刷得快,不代表你多刷几遍碗就会更干净,反而可能磨掉釉面。

而且,超声波工作时还可能导致水温缓慢上升,温度高了,对于某些热敏材料也是种潜在威胁。

所以,哪怕你很想“刷干净一点”,也一定要克制时间控制在5分钟左右,并定期检查牙套表面是否有老化现象。

超声波清洗牙套,能彻底杀菌除味吗?

这是许多人购买清洗机时的首要诉求:“我不是图省事,我就是怕牙套臭、有细菌。”

我们要先明确一点:超声波清洗器的核心功能是“物理震荡清除污垢”,并不具备杀菌本身的能力。也就是说,它的强项在于“把细菌从表面剥离”,而非“杀死细菌”。

换句话说,它帮你清走了藏在缝隙里的食物残渣、唾液膜、牙菌斑微粒,但这些东西从牙套表面到了水里,如果水中没有抗菌成分,细菌其实还活着,只是“换了个位置”。

那怎么解决?答案是:配合清洁液或杀菌剂使用。

市面上有不少专为牙套设计的超声波清洗液,如牙套泡腾片、除菌泡腾粉、口腔矫正器清洗精华等,这些产品多含氧化物或氯化合物,能在释放气泡的同时分解异味源、杀死附着细菌。你只需在清水中加入一粒泡腾片,再配合超声波震荡,杀菌+除味+清洁三效合一,清完后透明度和味道都有明显提升。

但要注意,不建议使用酒精、84消毒液、双氧水等家庭消毒剂混入超声波清洗机中。这些成分虽然杀菌能力强,但会严重腐蚀牙套材质,导致开裂、发黄、异味加重,甚至对口腔造成伤害。

杀菌除味可以达成,但前提是你用对方法。

可以完全靠它,替代刷牙吗?

再直白一点说:不能。

你不能因为牙套清洁得很干净,就以为嘴巴也干净了。

超声波清洁器清的是牙套——不是牙齿,也不是口腔内部的软组织。牙套在口中佩戴十几个小时,吸附的唾液、饮食残留、微生物与牙菌斑持续在你口腔环境中发酵,即使你清洁牙套做到100分,如果牙齿和牙龈本身没有刷干净,龋齿、牙龈出血、口臭照样找上门。

更重要的是,有的隐形牙套佩戴者,尤其是青少年,习惯“戴上牙套一整天不摘下来吃饭”,这样会导致大量食物残渣困在牙套内,长时间滋生细菌。即便你事后用超声波清洗器洗得再彻底,也只是“亡羊补牢”罢了。

所以正确做法应是:

每天戴牙套前后都刷牙、漱口;

每次清洁牙套后确保充分冲洗;

睡前清洁牙套的同时,也进行口腔卫生护理;

定期更换清洁液或清洁剂,保持器具干净无菌。

超声波清洗器是你的好帮手,但它不是全部。

使用超声波清洁器,有哪些注意事项?

如果你决定将超声波清洁器作为牙套日常护理的一部分,那么请你一定要认真对待使用规范。虽然操作看似简单——倒水、放牙套、按按钮,但其中蕴含的细节,往往是决定你牙套“越洗越亮”还是“越洗越糟”的关键。

第一,水质选择非常重要。很多人图方便直接用自来水,但其实自来水中的矿物质容易在超声波加热下产生沉积物,附着在牙套上反而变得“越洗越黄”。建议使用冷开水、纯净水,或者低矿物质含量的过滤水作为介质。

第二,清洗液不能随便加。超声波清洗过程中常见的清洁剂包括泡腾片、氧化酶类颗粒等,但千万别加家用洗洁精、含氯类消毒水,哪怕你觉得“反正洗得干净”。这些物质可能在清洗中对牙套表层产生化学腐蚀,甚至引发材质微裂变形,影响佩戴舒适度。

第三,频率和时间必须控制。理想的清洗频率为每天一次,时长3到5分钟。过于频繁的清洗,尤其是高频长时操作,会让牙套表面细密膜层被破坏,从而变得干涩、泛黄、不透气。尤其是某些隐形牙套,厂家说明书中明确注明“不可超声波高频长洗”。

第四,机器本身要定期清洁。别让牙套洗得干净了,清洗器本身却脏兮兮的。超声波清洗器底部、水槽边缘极容易积存牙垢残留和泡腾液结晶,建议每周用软刷或棉签清洁一次内部,并保持干燥通风。

你是在清洁一件贴身入口的器具,不是洗金属零件。每个细节都关乎健康与体验,马虎不得。

超声波清洁器适合所有人用吗?

看起来很方便、很“高级”的超声波清洁器,是否真的是人人适用?并不完全。

对于成年人、透明隐形矫正器佩戴者、可摘式保持器使用者来说,它确实是一个很不错的辅助工具。

但对于以下人群,建议慎用甚至暂不使用:

儿童佩戴牙套者:由于儿童口腔与牙套材质多样,部分家长可能使用错误频率、强度或清洁剂,容易误伤牙套或引发口腔敏感。

金属固定式矫正器佩戴者:如未拆卸部件无法使用该设备。

过敏体质者:如对清洁液中的香精、防腐剂等成分过敏,建议使用温水+刷牙为主。

口腔炎症、伤口患者:有牙龈出血、牙周炎、黏膜破损时,牙套上附着的任何残留化学物质都有可能进一步刺激口腔,应遵循医生建议,谨慎处理。

不是所有“方便”的选择都是“合适”的选择,还是要根据自己的情况来判断。

最后的提醒:别让“黑科技”绑架你的清洁常识

在“科技改变生活”成为共识的今天,我们当然欢迎各种工具让清洁更高效、生活更便利。但也正因如此,更要学会在一片“神器安利”的狂潮中,保持一点理智与敬畏。

超声波清洁器对于牙套来说,是一个非常不错的补充清洁手段,尤其适合日常难以刷到的小缝隙、小死角。它干净、安静、省事——但它从来不是万能,它不能取代牙刷,不能替代你的护理常识,也不能让牙套一劳永逸。

它是你护理流程中的“一环”,不是“全部”。

更别说那些打着“能去除牙结石”、“深层清除口腔细菌”的夸张宣传。没有哪个家用设备可以替代正规洗牙、专业口腔护理。你该刷牙的还是得刷,该看牙医的照样得去。

有些技术,它确实强大;但真正懂得使用它的人,往往更谦逊,更谨慎。就像刀再快,也不能当筷子使;超声波再“干净”,也不能拿来替代每天三次的牙刷与漱口。

牙套干净的关键,从来不在于某一台机器,而在于你是否真正尊重过它的清洁逻辑。

紫外线牙套超声波清洗机|冠博仕GC01|牙套、假牙清洁器清洗机

冠博科技

冠博科技